和菓子・ギフト/贈り物のコラム - 京菓子處 鼓月<きょうがしどころ こげつ>

入学・卒業祝いの贈り物について解説

入学・卒業祝いの贈り物について解説

はじめに

2~3月、4月にかけて、新年度に向けてあわただしくなるお日頃。お子様・お孫様は入学・卒業のタイミングで、ガラッと生活が変わることにもなります。この人生の岐路にもなる春に喜んでもらえるようなお祝いの品を選ぶ一助になるように、ぜひこのコラムをご参考ください。

入学・卒業祝い

ひとくちに入学・卒業祝いと言っても、両者のタイミングは近く、一緒にお祝いするか別々にお祝いするか迷われる方も多いでしょう。実は入学祝いの方が卒業祝いよりも優先すべきだと考えられています。これは、卒業よりも入学のほうが何かと物入りになるからです。そのため卒業祝いと入学祝いのどちらかを贈る場合は、入学祝いを優先するようにしましょう。しかし、卒業後の進路が決まっていない場合や、入学試験の結果が出ていないなど名目に迷ってしまうようなケースは、シンプルに「お祝い」として贈ってもよいでしょう。

入学・卒業祝いの相場

具体的な金額は、贈り先のご家庭、親御さんとの関係性やお子様の年齢によって異なりますが、目安としては5,000〜10,000円くらいが相場とされています。血縁が濃いほど相場は高くなります。例えば、大学卒業のお祝いとした場合、祖父母として贈る場合は10,000〜50,000円程度、叔父・叔母として贈る場合は10,000円程度、友人の子供に贈る場合は3,000〜5,000円程度が目安となります。

贈るタイミング

卒業式は3月中、入学式は4月に行われることが多いため、どのタイミングでお祝いを贈るべきか悩ましいところです。一般的に、卒業祝いは3月15日まで、入学祝いは4月の入学式の1週間前までと考えられています。ただしあまり早く贈ってしまうと、高校生や大学生などは浪人や留年ということもあり得るので、場合によっては失礼にあたることもあります。事前にヒアリングしたうえで準備するよう注意しましょう。

のしについて

のしの表書きについて、入学祝いの場合は「御入学御祝」や「祝入学」、卒業祝いの場合は、「御卒業御祝」や「祝卒業」などとしましょう。シンプルに「御祝」としても問題はないでしょう。 水引については、鼓月ではどのような場面でもご使用いただける水引ののしをご用意しておりますので安心してお任せください。

入学・卒業祝いにおすすめのギフト

入学祝いや卒業祝いを選ぶ際は、贈り先の年齢や状況を考慮して選ぶようにしましょう。

人気なものはパスケースやスポーツバッグ、ブランドものの財布やペンケースや時計など、リーズナブルなものから高価なものまで幅広く、学校生活や新生活で活躍するアイテムが多いです。一生使いできるような贈り物は、記念品として名入れのものを用意するのも良いでしょう。

またご家族で楽しめるお菓子なども贈り物として人気があります。最近では鼓月でもあるように、名入れが出来るお菓子なども販売しています。思い出に残る一品になるでしょう。

入学・卒業祝いのお返し(内祝)について

本来、子どもの成長に伴うお祝い事には、お返しは不要とされていますが、やはりいただいた分の感謝のお気持ちは伝えたいもの。その時はお返しのギフトをお贈りしてお礼を伝えしましょう。

お返しの金額の目安としては、いただいたお祝いの価格帯の、半分から1/3ほどと言われています。卒入学祝いは贈られるものが様々なため一概には提示できませんが、高すぎず安すぎず、目安の範疇を越えない金額を設定しましょう。

お返しする際の贈り物は、好みが分かれづらく、また消えものでもあるため、お菓子が定番で、選ばれる方も多いです。

入学・卒業祝いにおすすめのお菓子

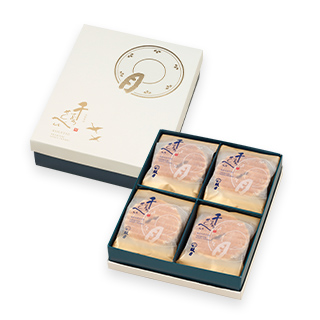

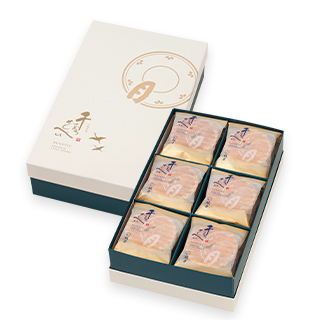

鼓月では季節に合わせた色鮮やかなお菓子を多数ご用意しております。その中でも入学・卒業祝いに相応しい商品をご紹介いたします。

入学・卒業祝いに最適な、千寿せんべいに「おめでとう」の文字や記念写真などをプリントできるサービスをご用意しております。美味しいだけでなく、思い出になるお菓子をいかがですか。

一口サイズの千寿せんべい。女性やお子様でも食べやすいサイズとなっております。 そんな姫千寿せんべいの季節限定フレーバーさくら。まろやかな塩味がアクセントの桜葉のパウダーを使用した、華やかな香りとコクのある味わいの「さくら」クリームです。京菓子屋らしい本格的な風味で、幅広い年代のお客様に満足していただけるよう仕上げています。

桜風味の生地に桜葉入の黄身餡をいれ、繊細に焼き上げられた生地は“さっくり軽やか”に、桜葉を練り込んだ桜餡は“ほろほろしっとり”に、今までにない優しい食感を生み出しました。

桜葉を入れた関西風の道明寺羹は ふわりと桜の香りがお口に広がります。 巾着に包まれた愛らしい姿、春風に舞う桜花を愛でながら一服のお茶と一緒に召し上がってください。

まとめ

- 入学祝と卒業祝いを迷ったら入学祝いの方を優先するべき。

- 目安としては5,000〜10,000円くらいが相場とされています。

- 贈るタイミングは卒業祝いは3月15日まで、入学祝いは4月の入学式の1週間前までが一般的です。

- 御祝ごとなのでのしを用意しましょう。「祝入学」「祝卒業」など。

- 鼓月ではお菓子に名入れ・文字入れが出来るサービスや、春らしい鮮やかなお菓子を取り揃えております。ぜひ入学・卒業のお祝いにご活用ください。

最後に入学・卒業祝いの贈り物についてまとめます。

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

鼓月の和菓子コラム第十五回「―ひな祭り― 「桃の節句」のお祝い」

-ひな祭り-

「桃の節句」のお祝い

春の行事で有名な、3月3日の「桃の節句」。「ひな祭り」とも呼ばれ、女の子のお祝いの日として広く知られていますが、その意味や由来についてご存知でしょうか。

この記事では、「桃の節句」とはなにか、またその由来や歴史、ひな祭りに食べられる習慣のあるものなどをご紹介いたします。

「ひな祭り」とは?

日本において、幼い女子の健やかな成長を祈る3月3日の「桃の節句」の行事です。

「桃の節句」は七草(ななくさ)や端午の節句(子どもの日)、七夕などと並ぶ五節句の一つです。

子どもに災いが降りかからないようにという家族の願いや、人生の幸福が得られるようにという気持ちを込めて行われます。

ひな祭りには何をするのか

行事の内容としては、ひな人形(「男雛(おびな)」と「女雛(めびな)」を中心とする人形)に桜や橘、桃の花など木々の飾り、雛あられや菱餅などを供え、白酒やちらし寿司などの飲食を楽しむ節句祭りです。

雛人形が飾られるのは、お雛様に厄災を身代わりに引き受けてもらうためだと言われています。

ひな祭りの原点「流し雛」

そんな日本の雛祭りのルーツといわれているのが平安時代の「流し雛(ながしびな)」という行事です。「源氏物語」の中にもお払いをした人形(形代(かたしろ))を舟に乗せ須磨の海に流したと記されています。

そもそも人形(ひとがた)の風習は、古代中国において、上巳の日(3月最初の巳の日)に川で身を清める風習が日本に伝わったことで広まったと考えられているそうです。ひな祭りにはこの風習が結びついているといわれています。

医療技術が現代のように発達していない中で、当時の乳幼児死亡率は現代と比較にならないほど高く、赤ん坊のうちに亡くなることは珍しくなかったために、親としては必死の思いで子の成長を見守り、枕元には形代(厄を引き受けてくれる人形)を置き厄除けとし、そして1年の災いを、春のひな流しで祓うという一連の風習として根付き、これが現代にも続く、ひな祭りの起源と言われています。

現代では、藁で舟をつくり、その中に紙粘土で作ったお人形と願い事を書き入れた紙を一緒に入れて川に流すという行事が行われています。

なぜ3月3日が桃の節句?

雛祭りは江戸時代までは和暦(太陰太陽暦)の3月3日(現在の4月頃)に行われていました。明治の改暦以後はグレゴリオ暦(新暦)の3月3日に行なうことが一般的になっています。ただし一部の地域では、引き続きに旧暦3月3日に祝うか、新暦4月3日に祝うそうです(東北・北陸など積雪・寒冷地に多い)。

「桃の節句」と呼ばれるようになったのは、旧暦の3月3日の頃に桃の花が咲くことや、桃は魔除けの効果を持つと信じられていたことに由来しているそうです。

ひな祭りの味覚

ひな祭りのお祝いといえば、ひなあられやちらし寿司などが定番ですが、それ以外にもひな祭りに由縁のある料理をご紹介します。

◆ひなあられ

ひな祭りで食べる定番といえば「ひなあられ」。ひし餅を外でも食べやすくするために砕いて焼いたのが発祥とも言われています。地域によって差があり、関東では甘いポン菓子が、関西では塩味のおかきが主流です。

◆ひし餅

水面に拡がって繁る植物のヒシ(菱)に由来し、ひし型は、成長や繁栄のシンボルとして古くから親しまれてきた形です。桃の節句のひし餅には、女の子の健やかな成長と豊かな人生が末永く続いていきますようにとの願いが込められています。

ひし餅の色には意味が込められており、桃色は「魔除け」、白色は「清浄」、緑色は「健康」を表しています。

◆甘酒

昔は邪気払いのため白酒(現代でいうどぶろく)を飲むという風習がありました。子ども向けに祝う現代のひな祭りには、アルコールの入っていない白い甘酒が代用されるようになったそうです。栄養価があって消化によく、甘くて飲みやすいやさしい味わいです。

◆蛤のお吸い物

蛤(はまぐり)の貝殻はもともと対だったものだけがぴったり合い、貝合わせなどの遊びで使われたことから、一生添い遂げる仲の良い夫婦にちなんで食べられるそうです。蛤は2~4月頃によく獲れる貝なので、ひな祭りの時期に旬を迎えます。

◆ちらし寿司

ちらし寿司に入っている具が縁起物であり、華やかな彩りがお祝いの雰囲気を醸し出すため、ひな祭りの定番メニューとして広く食べられています。具の意味は以下の通りです。

エビ:腰が曲がるまで健康で長生きできますように

レンコン:先が見通せるように

豆:健康でマメに働けますように

◆桜餅

春らしい桃色の餅と緑の桜の葉が鮮やかな桜餅は、ひな祭りのお祝いにぴったりです。桜餅がひな祭りに食べられるようになったのは、端午の節句に食べられている柏餅と対になるよう用いられるようになった、ひし餅より食べやすいためお子さまに提供されるようになったなど諸説あります。桜餅のほか、草餅(よもぎ餅)や三食団子を食べる地域もあるようです。

鼓月では関東風の焼き側のもっちり美味しい桜餅に、関西風の道明寺にこしあんを包んだ「花すだれ」の2種類の味覚をご用意しております。

鼓月の「ひなまつり」

今回のコラムでは、女の子の健やかな成長を願って行われる桃の節句のお祭り、「ひな祭り」についてご紹介しました。

鼓月では、そんな雛祭りにぴったりの春らしくかわいらしいお菓子が期間限定で登場しております。この機会にぜひご賞味ください。

雛まつりをイメージした、期間限定のデザインは、「お内裏様」「お雛様」「雛あられと雛もち」「ウグイスと牛車」の4種類です。サクッと口ほどけのよい、バターの風味豊かなヴァッフェルに、なめらかな口どけのシュガークリームをはさんだ、鼓月一番人気のお菓子です。

関東風のもっちりとした焼き皮でくちどけなめらかなこし餡を包みました。桜葉の香りとほんのり塩気が絶妙なバランスの鼓月自慢の春の生菓子です。

桜葉を練りこんだ香り豊かな道明寺餅に自社製のあっさりとしたこし餡をお入れした関西風桜餅です。コロンとかわいらしいサイズでどなたにも気軽にお召し上がりいただけます。

鼓月のひな祭り特集はこちらから >

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

鼓月の和菓子コラム第十四回「-厄除けの行事「節分」-「鬼は外、福は内」で家内の幸せを願う」

-厄除けの行事「節分」-

「鬼は外、福は内」で家内の幸せを願う

2月初旬の行事と言えば「節分」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

節分が近づくと身近なところで豆まき用の大豆や落花生が売られていたり、「鬼は外、福は内」でおなじみの童謡「豆まき」の歌が流れているところも多いのではないでしょうか。

この記事では、「節分」とはなにか、またその由来や歴史、節分に食べるべきものなどをご紹介いたします。

「節分」とは?

節分とは、一年の健康と幸せを願って行われる伝統行事の一つです。 平安時代の追儺式という鬼(疫鬼)を追い払う行事に由来し、豆まきをして邪気を追い払います。

「節分」の日はいつ?

各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のことを本来「節分」と呼ぶそうです。もともとは季「節」を「分」けるという意味合いで「節分」でしたが、季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられ、それらを追い払うための儀式として「節分」が儀式、行事として定着したようです。

その中でも特に立春(毎年2月4日ごろ)は太陰太陽暦の上で春の始まり=新年の始まる特別な日と考えられていたため、その前日(2月3日頃)の邪気払いが重要視され、今でも鬼を払う行事が続いて2月初旬の「節分」が残っているそうです。

「節分」には何をするのか?

「鬼は外、福は内」という掛け声ともに、豆(炒った大豆)をまいて、邪気を祓った後に、年齢の数だけ豆を食べて、1年間の幸せを祈るのが現代において一般的な「節分」の行事です。

古くは中国の『漢旧儀』に、厄除けや魔祓いのために小豆や五穀を撒く風習があったと記されているため、南北朝時代ごろには豆まきのもととなる習慣が定着していたことがわかります。平安時代には日本でも散米と称して米を撒く風習が広くみられたそうです。

なぜ豆をまくのか?

「穀物には生命力と魔除けの呪力が備わっている」という信仰があることに加え、語呂合わせで「魔目(豆・まめ)」を鬼の目に投げつけて鬼を滅する「魔滅(まめ)」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより、邪気を追い払い、一年の無病息災を願うという意味合いがあります。さらにその豆を食べることで穀物の持つ力をいただけると考えられていたため、豆まきのあとに豆を食べる風習が定着したそうです。

また炒った豆を使うのにも理由があり、炒った豆を使うことで、豆から芽が出て邪悪なものが再びよみがえらないようにする、という意味が込められているのだそうです。

豆まきの正しいやり方

豆まき、と一言にいっても、むやみやたらに豆を撒くだけではなく、正しい撒き方があるそうです。手順は以下の通りです。

1) 前日までに、炒った福豆を枡(ます)に入れ神棚に供えておく。

(神棚がない場合は、白い紙の上に福豆をのせ、目線の高いところに供えておけば問題ない)

2) 節分当日、鬼は深夜(丑寅の刻)にやってくるといわれているので、豆まきは午後8時~10時くらいの夜に行うのが良いとされている。福豆を入れた枡は左手に、胸のあたりで持って、下手投げのように右手でまく。

〈豆を撒く順序〉

玄関、窓、戸口などを開け放ち、奥の部屋から順番に、外に鬼を追い出すように「鬼は外!」と声をかけながら豆をまく。まき終わったら、鬼を締め出し、福を逃さないようにするために、すぐに戸締りする

3)「福は内!」と部屋の中に向かって、豆をまく。この時、玄関は最後に行う。

※豆のまき方は地方によっても伝来が諸説あります

4) 豆まきが終わったら、1年の厄除けを願い、自分の年齢よりも1個多く豆を食べる。この豆は「年取り豆」というそうです。

豆が苦手な人や、数が多くなってしまう人は、代わりに「福茶」を飲むと良いとされています。

(福茶とは…福豆を吉数の3粒入れ、さらに縁起を担ぎの昆布や塩昆布、梅干しなどを入れたお茶のこと)

節分に食べると良いもの

厄払い、福寄せとして広く定着している「節分」。前述したように「節分には豆を食べる」のが一般的なイメージですが、豆以外にも食べると良いとされているものがあります。

◆恵方巻

今や節分の定番ともいえる恵方巻きですが、その発祥は大阪と言われています。節分に恵方を向き、願い事をしながら太巻きを黙々と最後まで食べるというものです。太巻きの具は、七福神にあやかり、また福を巻き込むという意味も込め、七つの具を入れるのがよいとされています。太巻きは、鬼が忘れていった金棒という見方もあるようで、食べる=鬼退治という意味合いも兼ね合わせているようです。

2024年の恵方は「東北東」です。

◆こんにゃく

現代ではあまり知られていないように思いますが、食物繊維豊富なこんにゃくは体内を綺麗にする食べ物として、昔から大晦日や節分などの節目の日に食べられてきたそうです。特に、四国地方では節分に食べるこんにゃくを「砂下ろし」と呼び、体内の毒素を排出するために食べられているそうです。

◆けんちん汁

こんにゃくに引き続き、節分にけんちん汁を食べるイメージはあまりないのではないでしょうか。けんちん汁は、もともとは精進料理で、邪気を払う節分行事には相性がよかったことから、食べられるようになったそうで、関東地方の一部に今でも風習として残っているそうです。

◆節分そば

先に述べたように、2月の節分が「新年の始まり」と考えられていた江戸時代には「年越しそば」として、節分に全国で食べられていたそうです。名産地である島根県出雲地方、長野県では、現在も節分にそばを食べるのだそうです。

鼓月のお菓子で福を寄せる「節分」

健やかな1年になるようにと願いを込めた大切な行事である「節分」。

そんな節分のいわれや歴史、豆のまき方に、食べるべき食材などを今回ご紹介しました。

鼓月では、節分に厄を払い、福を引き寄せるのにぴったりな逸品が期間限定で登場しております。

健やかな一年を願う節分デザインのプレミアム千寿せんべいです。デザインは、「鬼」と「おかめ」の2種類です。この機会にぜひ鼓月のお菓子と一緒に節分のご準備をされてみてはいかがでしょうか。

健やかな一年を願う節分限定のプレミアム千寿せんべい

サクッと口ほどけのよい、バターの風味豊かなヴァッフェルに、なめらかな口どけのシュガークリームを挟みました。

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

お年賀や新年の挨拶を贈る際に気を付けることについてのコラム

お年賀や新年の挨拶を贈る際に

気を付けることについてのコラム

はじめに

年末年始休暇と言えば、地元へ帰省し親戚の集まりや親しい方への新年のご挨拶をする場面が多いことでしょう。このコラムではそんな挨拶の際に気を付けておきたいことやお歳暮の挨拶との違いなどを紹介いたします。気持ちよく新年をおくる手助けになればと思っておりますのでぜひご参考ください。

お年賀とは

まずはじめに「お年賀」とは、お正月の年始回りの際に渡す贈り物のことを指します。一般的に元旦から7日まで、関西地方では15日までの「松の内」(※後述で解説)に済ませましょう。 お年賀を贈ることにより、昨年お世話になったお礼と「今年も一年よろしくお願いします」という気持ちを伝えます。

お歳暮との違い

お歳暮は基本的に1年間お世話になった感謝の気持ち=過去のことに対しての感謝を伝えるものに対し、お年賀は日頃の感謝はもちろん「今年も一年よろしくお願いします」という前向きなもの=未来に対しての挨拶を伝えるためのものです。

お歳暮を既にお贈りしている場合お年賀は省くことも問題ないでしょう。

お年賀の相場

先述のように、お年賀の贈り物はお歳暮と近いタイミングで贈ることになります。何回も高価なものを贈ると経済的負担もかかりますし受け取り側を気後れしてしまうかもしれません。そのためお年賀の贈り物にはお歳暮の半額ほど、大体2,000~5,000円程度が相場とされているようです。

お渡しする際に気を付けること

- のしについて

お年賀ののしの表書きは「御年賀」「御年始」とすることが一般的です。

名入れは贈り主の名前を記入しましょう。苗字だけでも問題ありませんが、フルネームで記入した方が相手にわかりやすいでしょう。

鼓月ではどのような場面でもご使用いただける水引ののしをご用意しておりますので安心してお任せください。

- 渡すタイミングについて

基本的にはお年賀は直接の手渡しが良いとされています。

時期については先述にもありますが、一般的に元旦から7日まで、関西地方では15日までの「松の内」までと言われております。「松の内」とは、門松など松の飾りを飾っている期間のことを指します。相手の都合などを確認して訪問するタイミングを逃さないようにしましょう。

- 喪中期間のお年賀に注意

相手側、もしくはこちら側が喪中に当たらないかの確認も忘れずに。

喪中の方からは年内に喪中を知らせる「喪中ハガキ」が届くので、そういった方には年賀状は送らずに、「寒中ハガキ」を送ります。

贈りものも同様、松の内を過ぎて「寒中」に訪問することがマナーとされています。寒中の期間は大寒の時期、立春(2月3~5日あたり)までの約1ヶ月と考えられています。

お年賀におすすめのギフト

タオルや文具などギフトとして人気なものは様々ありますが、お菓子は消えもので好みが分かれにくく、贈ったりお渡しするのに困ることが少ないでしょう。

特に鼓月では、新年の干支をあしらった特別でおめでたいお菓子を期間限定でご用意しておりますので、お年賀としておすすめいたします。

この時期しか食べられないお菓子で贈り先に喜ばれるお年賀を贈りましょう。

今年の干支〝辰〟をあしらった、風味豊かな玉子せんべいです。鼓月自慢の餡をはさんでおります。

米粉を原料とした、お麩のようにサクッと軽い食感のお干菓子です。

和三盆糖と生姜の二色の蜜を刷毛塗りしており、異なる甘さの味わいを併せてお楽しみいただけます。

プレミアム千寿せんべい、華、絹ほのかの鼓月の定番のお菓子を、辰のデザインの迎春箱に詰め合せた限定の詰合せです。

宮中歌会始の御題「和」に因んだ迎春棹菓子です。

正月菓子として伝統のある御題菓は、お正月の官中行事「歌会始」と同じお題で造られる創作和菓子です。

プレミアム千寿せんべいや代表銘菓「華」などと紹介してきたようなこの時期限定のお菓子を詰合せました。

一口サイズの千寿せんべい「姫千寿せんべい」シリーズから、年末年始限定で「姫千寿せんべい みかん」が登場いたします。お正月の時に、こたつの上にあるみかんを皆で囲んで食べるように、気軽に楽しんで食べてほしいという想いで用意いたしました。

まとめ

- お年賀とは「今年も1年よろしくお願いします」という気持ちをお伝えするための贈り物です。

- お渡しする時期、喪中か否かなど事前に確認しておくべきことに注意しましょう。

- 相場は2,000~5,000円程度が目安

- 鼓月ののしは様々な用途にご利用いただけるものとなっております。ご安心してお任せください。

- また鼓月ではお年賀に相応しい特別なお菓子を用意しております。魅力的なお菓子をこの機にぜひご賞味ください。

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

鼓月の和菓子コラム第十三回「-葩餅- 新年寿ぐ特別なお菓子」

-葩餅- 新年寿ぐ特別なお菓子

霜月の京都は寒さも深まり、木々が一気に色付き始め、紅葉の見ごろはもうすぐです。

そして、後から迫る師走の気配に、本年の終わりが目前であることを再認識する今日この頃。

皆様はこの1年をどうお過ごしになりましたでしょうか。

年末年始の近づくこの時期になると、和菓子屋では「葩餅(はなびらもち)」の準備を始めます。京都に由縁のあるこの「葩餅(はなびらもち)」という和菓子を皆様はご存知でしょうか。

この記事では、「葩餅」とはなにか、またその由来や歴史をご紹介いたします。

「葩餅」とは?

通称、葩餅(はなびらもち)と呼ばれていますが、正式には菱葩餅(ひしはなびらもち)と言い、お正月を代表する和菓子と言われています。

甘く煮たごぼう、味噌を混ぜ込んだ「みそあん」、菱形で紅色の餅を、円形の白い餅もしくは求肥で、二つ折りにして包んだ形が一般的ですが、和菓子屋によってはゴボウを味噌に混ぜ込んだり、紅色の羊羹を包んだりと様々です。白くて丸いお餅は梅の花をかたどったといわれています。

「葩餅」はなぜお正月に食べるのか?

「葩餅」は平安時代の新年行事「歯固めの儀式」を簡略化したもので、以来600年にもわたり宮中のおせち料理の一つとして考えられています。そのためお正月には欠かせないものとして、長きにわたり人々に親しまれてきました。

平安時代の新年行事「歯固め」

そもそも「歯固めの儀式」は、「歯」には「齢(よわい)」=年齢の意味があることから、正月に堅いものを食べて歯を強くし、長寿を願うという行事で、通ずる行事として、古来6世紀の中国の年中行事がまとめられたという『荊楚歳時記』に、正月に堅い飴の「膠牙餳(こうがとう)」をすすめたことが記されているそうです。

日本では、紀貫之がしたためた『土佐日記』の中に記載があることから、平安中期には正月の恒例行事になっていたと考えられています。

儀式の内容としては、長寿を願い、餅の上に赤い菱餅を敷き、その上に猪肉や鮎、大根、瓜などをのせて食べる、というものでしたが、徐々に簡略化され、餅の中に食品を包んだものを配るようになりました。これを”宮中雑煮”と呼んだそうです。

さらに簡略化は進み、鮎は牛蒡に、雑煮は餅と味噌あんでかたどったものとなりました。これを「菱葩(ひしはなびら)」と呼び、宮中のおせち料理として長年ふるまわれてきました。ゴボウを用いるようになったのは、土の中にしっかり根を張る植生から、「家の基礎がしっかりしている」ことや「長寿」の象徴として非常に縁起が良いためだそうです。

お菓子としての「葩餅」誕生のきっかけ

現在のお菓子の形で親しまれるようになったのは明治時代からで、千利休を祖とする茶道家元である、裏千家家元十一世玄々斎が宮中に呼ばれて「菱葩」を頂戴したことを機に、初釜(新年一番最初の茶会)の時に使うことを許可され、新年のお菓子として使われるようになりました。

茶道の初釜と「葩餅」

初釜とは、年が明けて最初に行われる茶会のことを指し、1年の稽古初めとなる大切な茶会です。

初釜は「年が明けて初めて釜に火を入れる」ことを意味しており、元旦の早朝に汲まれた水(若水・わかみず)を用いたお茶が振る舞われます。その際に、お茶請けとして欠かせないのが「葩餅」です。

先に記したように、玄々斎が、初釜でいただくお菓子として許されたことから、明治以降裏千家の初釜で欠かせないものとなり、茶道を嗜まれる人々を通じて広まり、日本各地の和菓子屋さんでも求められるようになり、一般の人たちにも広まっていったという歴史があります。

もう一つのお雑煮「葩餅」

また、「宮中雑煮」と呼ばれていた名残から、京都では白味噌を使った野菜入りの汁物を”お雑煮”というだけでなく、「葩餅」をもう一つの”お雑煮”と呼ぶそうです。迎春には欠かせない食べ物の一つとして、今なお京都の人々には大切にされています。

現在でも親しまれる「葩餅」

今日でも、お正月には京都の和菓子屋の店先に「葩餅(はなびらもち)」が並び、新年のお祝いにと、たくさんの人々に親しまれています。それぞれの和菓子屋によってさまざまに味や素材に違いがあり、職人のこだわりが光る繊細なお菓子です。

鼓月の葩餅は、やわらかい求肥のお餅の中に、職人の炊き上げたこだわりの餡を使用した紅色の菱形の羊羹を重ね、じっくりと蜜炊きした牛蒡を挟み、白味噌仕立ての餡をいれております。味噌餡の甘みと少しの塩味に優しい舌触りの求肥が、口の中で絶妙に調和します。ご家庭での新年のお茶請けにぜひご賞味ください。

蜜漬けごぼう、菱形羊羹、白味噌餡を求肥餅で包んだ、

京の正月を寿ぐ祝菓子です。

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

- 亥の子餅 - 十一月・霜月のお菓子

-亥の子餅 - 十一月・霜月のお菓子

気温もすっかり下がり、冬の足音が近づいてきている11月初旬。

朝と夜の寒暖差もあり体調を崩しやすくなるこの季節。そんなこの時期に食べると良いとされている「亥の子餅」という和菓子をご存知でしょうか。

この記事では、「亥の子餅」とはなにか、またその由来や歴史をご紹介いたします。

「亥の子餅」とは?

亥の子餅は、玄猪餅(げんちょもち)、厳重(げんじゅう)とも呼ばれ、イノシシの子供のような形の和菓子で、平安時代の宮中儀式から続く歴史あるお菓子です。

特に決まった形・色・材料はなく、餅の表面に焼きごてを使い、猪やうり坊(イノシシの子供)に似せた色や模様を付けたものや、餅に猪の姿の焼印を押したもの、単に紅白の餅、餅の表面に茹でた小豆をまぶしたものなど、地方により大豆、小豆、ササゲ、胡麻、栗、柿、飴など素材にちがいがあるようです。

初冬の行事「亥の子」

そもそも「亥の子餅」は西日本一帯の初冬の行事「亥の子」際に食べられるお菓子であり、「亥の子」という行事は無病息災・多産祈願の行事で、平安時代から宮廷・貴族間で行われ、農村では秋冬の収穫儀礼のひとつとして普及し、猪の多産が収量の多さに結びつき「亥の子神」は作り神・田の神として信仰されました。

「亥の子」では亥の日(現在の11月13日)に亥の子餅をみんなで食べたり、近所に贈ったりして収穫を祝いあい、子ども達は祝い言を唱えながら各戸の戸口の地面を亥子槌(藁鉄砲)で叩いて餅や祝儀をもらいます。

擦り切れた亥子槌は、主に子どもが生まれた家の屋根に放り上げるという風習があり、今も特に四国地方では残っているそうです。

「亥の子餅」はなぜこの時期に食べるのか?

旧暦の亥の月(現在の11月)の最初の亥の日・亥の刻(現在の11月13日)に亥の子餅を食べると無病息災や子孫繁栄が叶うとされてきました。

そのため、11月のこの時期の風物詩となっています。気温が急激に下がりやすいこの時期だからこそ健康を願ったお菓子が食べられていたのかもしれません。

お茶席での炉開きと「亥の子餅」

また、亥の子餅は11月に行われる茶道(お茶席)の行事「炉開き」に欠かせないお菓子でもあるそうです。

「炉開き」とは慣習として旧暦の10月(現在の11月)に行われ、半年の炉の使用の無事を祈念して亭主が炭点法を行う儀式です。炉開きが行なわれる11月は茶道において、とりわけ特別であり、「茶人のお正月」ともいわれているそうです。

茶道では、お湯を湧かすのに 5月〜10月は「風炉」と呼ばれる卓上式のものを使用します。11月からは、茶室の疊を切って備え付けられている「炉」を使います。

お客様に近い位置に釜を置き、炭火を近づけることによって少しでも暖かさを届ける、といったお客様への心遣いの一つです。

その炉開きの際にお茶菓子として出されるのが「亥の子餅」です。

なぜ亥の子餅を用いるのかというと、陰陽五行説では亥は極陰とされる水性で、火に勝る性質があることから、イノシシの性質にあやかって火災を遠ざけるという意味合いで亥の月・亥の日(11月13日)に囲炉裏(いろり)や炬燵(こたつ)を開いて火を入れ、亥の子餅を食べるという習慣が生まれたそうです。

昔は現在のようにコンクリートも鉄筋もなく、木造建築は非常に燃えやすかったために、火災は生活上最も恐れられていました。そのため験の良く、かつ肌寒くなるこの時期に炉開きを行い、亥の子餅を食べる風習が生まれたようです。

時代とともに移ろう「亥の子餅」

先に記したように、亥の子餅には特に決まった製法はなく、現在の菓子屋に並ぶ亥の子餅はそれぞれ異なった味•色•形で伝わり、菓匠により創意工夫がなされているお店や職人の個性が光るお菓子ですので、様々なお店の亥の子餅を食べ比べてみるのもこの時期の和菓子の楽しみ方の一つかもしれません。

鼓月の「亥の子餅」は鼓月謹製の栗入りこし餡を、白ごまを練り込んだ餅で包み上げており、秋のおいしさをお楽しみいただけます。

また、うり坊の背中の模様を表した焼き印は、職人の手仕事の温かさを感じていただけます。かわいいうり坊たちをイメージさせる小ぶりな大きさで食べやすいサイズに仕上げておりますので、この機会にぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

イノシシの子である“うり坊”の形をした「亥の子餅」。

無病息災や子孫繁栄のご利益があるといわれています。

栗入りこし餡を白ごま入りの餅で包みました。

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

お取引先への季節の挨拶についてのコラム

お取引先への季節の挨拶についてのコラム

はじめに

お取引先の企業に対して日頃の感謝を形でお伝えする。良好な関係性を保ち続けるためには欠かせない礼儀の一種でしょう。特にお中元やお歳暮、お年賀のご挨拶などは季節のご挨拶として贈り物をするのに外せないタイミングでしょう。

このコラムでは、それぞれの季節のご挨拶について気を付けたいポイント等を紹介いたします。ご参考にしていただき、相手に不快な思いはさせないよう、喜ばれるような贈り物をお届けしましょう。

お中元・お歳暮とは

まずお中元・お歳暮がどのようなものなのか解説いたします。

それぞれピックアップしているコラムがありますので、そちらもぜひお読みください。

お中元とは、7月初旬からお盆くらいの時期に日頃の感謝と夏から先の健康を願って贈り物をする風習を指します。中国の旧暦「中元(7月15日)」と日本の盆礼(お盆)が結びついたことが起源とされており、現在のように品物を贈るようになったのは江戸時代以降であるといわれています

お歳暮も同様、日頃の感謝を込めて贈り物をする年末の風習を指します。起源は諸説ありますが、江戸時代に長屋の大家や取引先に対し日頃の感謝や今後の付き合いをお願いするために、店子や商人が贈り物をしたことが始まりといわれています。

お歳暮で1年間お世話になった感謝を、お年賀ではまた1年間のお付き合いをお願いする挨拶として区別することが一般的です。

郵送で贈り物をする際に気を付けたいこと

最近ではお中元やお歳暮を配送することも一般的になっていますが、品物だけを送ることは、先方への挨拶を省略していると捉えられ、失礼と受け取られる可能性もあります。

そのため配送する場合は、贈ったことを伝える送り状を用意するのが良いでしょう。送り状は品物に添えるか、品物が先方に届く前に別途送りましょう。贈り物が、食べ物など賞味期限が決まっていたり足の早い品物の場合は、到着日を記載しておくと相手にとって親切です。

お中元かお歳暮どちらかを贈る場合はお歳暮を贈る

お中元・お歳暮は本来ならどちらも贈ることが望ましいとされていますが、どちらも贈らなければならないという決まりはありません。

予算の都合や先方の事情なども考慮した結果、一方だけを贈ることにした場合はお歳暮だけを贈るようにします。半年間のお礼の意味を持つお中元よりも、一年通してのお礼の意味を持つお歳暮を贈るほうがよいとされるからです。

のしの用意

正式な贈り物としてお中元やお歳暮、お年賀を贈る際はのし紙をかけて贈るのがマナーです。ちなみに鼓月ののしはどのような場面でもご使用いただける水引きとなっていますので、お中元やお歳暮でも問題なくご利用いただけます。

上段には

・「お中元」または「御中元」

・「お歳暮」または「御歳暮」

・「お年賀」または「御年賀」、「お年始」または「御年始」

と書き、下段には会社名と社長または代表者の名前を入れましょう。

お中元・お歳暮の時期を過ぎてしまってから贈る場合は表書きを変える必要があります。

お中元は地域によって時期がすれているので、7月15日までをお中元の時期とする地域での7月16日以降は「暑中御見舞」「暑中御伺い」、立秋を過ぎたら「残暑御見舞」「残暑御伺い」とし、8月15日までをお中元の時期とする地域なら、8月16日以降は「残暑御見舞」「残暑御伺い」としましょう。

お歳暮が過ぎた場合は「寒中御見舞」「寒中御伺い」などに変更して贈るとよいでしょう。

相場について

それぞれのコラムでも記していますが、お取引先に対しての相場は5,000円程度が妥当でしょう。お歳暮に関しては、特にお世話になった相手に対してや1年間の感謝を込めて10,000円程度で予算を見積もっても良いでしょう。

鼓月のオススメ季節のお菓子

鼓月で扱う季節のご挨拶に相応しいお菓子をメインにご紹介いたします。

- お中元

「涼菓子・あんみつ/くずたま/水羊羹」

ひんやり冷して美味しくいただける夏限定のお菓子です。暑い夏にもすっきり爽やかにお召し上がりいただけますので、お中元の贈り物としていかがでしょうか。

お中元・夏ギフトの特集ページはこちら

※お中元・夏ギフト特集2023は終了しております。

- お歳暮

「贅沢栗のお菓子・つづみ栗/栗尽」

秋の味覚・栗を丸ごと使った秋~冬限定の栗饅頭“つづみ栗”と栗羊羹“栗尽”。厳選された栗と鼓月自慢の自家製餡のハーモニーが絶品です。

お歳暮・冬ギフトの特集ページはこちら

- 迎春

御年賀のお菓子には毎年、その年の干支をあしらった可愛らしい限定菓子が販売されます。新年の挨拶に心が和むような贈り物にいかがでしょうか。

迎春ギフト特集ページはこちら

※迎春ギフト特集2023は終了しております。

まとめ

この記事ではお取引先への季節のご挨拶に焦点を当てて紹介いたしました。

最後にまとめですが、

- 良好な関係性のためにもお中元、お歳暮のご挨拶で感謝を伝えましょう。

- 郵送で送る際は送り状を忘れないように気を付けましょう。

- お中元かお歳暮どちらかのみを送る場合はお歳暮で1年の感謝を伝えましょう。

- のしの記名、特に時期が遅れた場合は気を付けましょう。

- 相場については5,000円程度を目安としましょう。

- 鼓月では季節の贈り物に相応しい、季節限定のお菓子を多数そろえております。いろいろなお菓子を検討してみてはいかがでしょうか。

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

秋を彩る和菓子|鼓月の和菓子コラム第十一回「-秋を彩る和菓子- 食欲の秋に食べたい実りの和菓子たち」

- 秋を彩る和菓子 -

食欲の秋に食べたい実りの和菓子たち

厳しい残暑も落ち着きを見せ、涼やかな空気の広がりに秋の訪れを感じる10月初旬。

秋といえば、「紅葉の秋」、「読書の秋」、「スポーツの秋」など、さまざまな「秋」が連想されますが、なんといってもやはり「食欲の秋」を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。

よく耳にする「食欲の秋」という言葉ですが、なぜそのように言われるようになったのか、ご存知でしょうか?

この記事では、「食欲の秋」の由来や時期、旬の味覚に加え、秋の実りを楽しめるこの時期ならではの和菓子をご紹介いたします。

「食欲の秋」の由来とは?

「食欲の秋」という言葉は、秋ごろに多くの食材が旬を迎え、収穫期にあたることに加え、夏の暑さによって落ちた体力が回復して食欲が増す意味合いで広く一般的に使われています。 その起源は中国・唐時代の「天高く馬肥ゆる秋」という言葉ともいわれており、「秋は空が澄みわたって高く晴れ、気候がよいので食欲も増進し馬もよく肥える」という意味合いが「食欲の秋」に結びついたといわれています。

「食欲の秋」はいつ頃を指す?

暦の上では、秋は立秋から立冬の前日までを指し、おおよそ9月から11月が秋の季節とされていますが、現代では8月、9月はまだまだ残暑が厳しく、過ごしやすい気候で食事が摂りやすく、秋の味覚の食べ物がしっかり旬を迎える10月~11月頃が「食欲の秋」にふさわしい時期と言えるのではないでしょうか。

秋に「食欲」が増す理由とは?

- 過ごしやすい気候

- 旬の味覚が豊富であること

- 日照時間が減るため

先にも記したように、9月後半~11月にかけて、夏の暑さも落ち着き穏やかで過ごしやすい気温になることが、食欲が増す理由の一つと考えられているようです。

「実りの秋」という言葉があるように、秋ごろは旬を迎える作物が豊富にあります。サツマイモ、ジャガイモなどの野菜に加えて、葡萄や梨といった果物など、様々な食材が収穫の時期を迎えます。旬の食材は、ほかの季節と比べて栄養価が高いため、その時期に旬のものを食べるのが良いと言われています。また、旬の食材には、その季節に体が必要とする成分が含まれていることが多く、その時期に起こりがちな体の不調をカバーするのに役立つため、多く食べられる傾向があるようです。

幸せホルモンとして知られるセロトニンは、満腹中枢を刺激して食欲を抑える働きがあり、日照時間に応じて分泌量が増えます。夏に比べて、秋は日照時間が短くなるため、セロトニンの分泌が減少します。その影響から、秋になると食欲が増すとも言われています。

代表的秋の実り、秋に食べたい旬の味覚

秋に旬を迎えるたくさんの美味しい食材たち。

ここからは「食欲の秋」に是非食べたい、秋の実りをご紹介します。

秋の果物

- 梨

- 柿

- 栗

- みかん

- ブドウ

- イチジク

- リンゴ

- ラ・フランス

秋は様々な農園でフルーツ狩りを楽しむことができるほど、果物の実りが豊富です。

旬のフルーツは実のつき方が良く、糖度が高いものが多いので、その美味しさを十二分に味わうことができます。

秋の野菜

- かぼちゃ

- さつまいも

- れんこん

- さといも

- じゃがいも

- ごぼう

- カブ

- なす

- チンゲン菜

- にんじん

- 玉ねぎ

秋は、根菜類を中心に旬を迎えます。代表的な味覚であるサツマイモから「焼き芋」を連想される方も多いのではないでしょうか。

秋野菜は疲労回復や免疫力の向上をサポートする栄養素が多く含まれているため、ご家庭でも積極的にお料理に組み込んでみてはいかがでしょうか。

秋の実りを贅沢に味わう和菓子

鼓月でも、この時期ならではの秋の味覚を使用したお菓子をご用意しております。

秋の味覚の美味しさを存分に引き出し繊細な和菓子に仕上げた、自慢の逸品をぜひご賞味ください。

栗を一粒ごろりとのせた、贅沢な白餡の栗饅頭です。満月に見立てた栗が秋月夜の風情を醸しだし、視覚でも味わえるお菓子です。

厳選した栗きんとん餡と京都産ほうじ茶羹の二層仕立てのひとくち羊羹です。中には栗をまるごと一粒包み込み、3種の食感をお楽しみいただけます。

ほっくり、ごろごろとした栗と甘さひかえめな羊羹のもっちりとした食感を楽しんでいただけるお菓子です。ひと棹ひと棹ていねいに職人が手作りしています。

大粒の栗を職人が炊き上げた自社製こし餡の上に贅沢に乗せ、柔らかい求肥でお包みしました。出来立ての美味しさをおとどけいたします。

「葡萄」の形が見た目にもかわいらしいお饅頭です。果実感溢れるぶどう餡をまろやかなミルク風味の生地で包んだ逸品です。シャキシャキとした果肉はまるで本物の葡萄を食べているかのような満足感です。

柿ジャムを餡に混ぜ込んだ「柿大福」をはじめ、秋の実りを感じていただける和菓子の詰合せです。ぜひご自宅で「食欲の秋」を満喫してみてはいかがでしょうか。

自慢の栗菓子をぎゅっと盛り込んだ贅沢な詰合せです。大切な方へのギフトなどに最適です。

まとめ

この記事では、「食欲の秋」の由来や時期、また秋の旬の食材についてご紹介しました。

「食欲の秋」は、秋ごろに多くの食材が収穫期を迎えることと、夏の暑さによって落ちた体力が回復して食欲が増すことから広く一般的に使われています。

暦の上では、おおよそ9月から11月が秋の季節とされていますが、現代では秋の味覚の食べ物がしっかり旬を迎える10月~11月頃が「食欲の秋」にふさわしい時期と言えるのではないでしょうか。

秋に食欲が増すのは、下記3点からだと言われています。

- 過ごしやすい気候

- 旬の味覚が豊富であること

- 日照時間が減るため

秋には果物や野菜などたくさんの食材が旬を迎えます。果実は、梨、柿、栗、葡萄など、野菜はサツマイモ、ジャガイモ、かぼちゃなど根菜類を中心に旬を迎えます。

旬のものを旬の時期に味わって楽しむことは、四季がある日本の一つの文化ともいえるかもしれません。鼓月では秋限定の実りを味わうお菓子を数多くご用意しております。

この機会にぜひ、ご自宅で秋を楽しむにも、贈り物にもご利用ください。

鼓月栗フェアはこちら

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

特別な記念品やノベルティの選び方について解説

特別な記念品やノベルティの選び方について解説

はじめに

会社の創立記念やイベントの周年祭など、特別な記念品をご用意してお配りする場合、どのようなものを選んでよいか迷っている方も多いのではないでしょうか。

お取引先との良好な関係を築きたいときや従業員への報償など、様々なシーンで記念品・ノベルティは利用されています。では、皆様に喜ばれる記念品はどのようなものでしょう。

このコラムでは記念品、ノベルティを選ぶポイントやおすすめの商品などご案内しています。ぜひ素敵な記念品選びの参考にしてください。

記念品にお菓子を選ぶメリット

このような記念品やノベルティをイメージする際、きっと常時使える日用品や筆記用具を思い浮かべる方も多いでしょう。実際そのようなアイテムにプリントしたりデザインを入れて贈ったりということもよくあると思いますが、お渡しする皆様にうけが良いものを選ぶのは難航しがちではないでしょうか。特に日用品などは人それぞれ好みが分かれるのでどれにするべきか迷われることも多いのではないでしょうか。

その点お菓子なら、好みが分かれにくく多くの方に喜ばれるでしょう。会社であれば休憩時間に従業員同士がコミュニケーションを取りながら食べたりできます。また、自宅に持ち帰って家族と一緒に楽しむことができるところもおすすめです。

オリジナルデザイン・ロゴが喜ばれる理由

記念品やノベルティを用意する際、オリジナルデザインやロゴを入れたものにした方が良い理由を考えてみましょう。

- 社員や関係者への労いや報償

- お取引先に喜んでいただく

- お渡しした方の記憶に残りやすい

会社員や組織のメンバーに向けては、日頃の感謝やねぎらいの言葉をデザインすることでより奮起を促すでしょうし、お取引先に対しては、周年や長年の感謝を贈ることでさらなる未来への発展を想起させられるでしょう。

何よりオリジナルの、唯一無二のデザインを作ることで忘れられない思い出作りができることも、デザイン入れの記念品のメリットとなるでしょう。

費用について

費用について、記念品に限らずギフトなどに関しては、従業員や身内には1,000円~3,000円程度、お取引先には3,000円~5,000円ほどが妥当とよく言われますが、あくまで目安で、想定している予算感に応じて考慮するのが良いでしょう。

オリジナルプレミアム千寿せんべい

鼓月では記念品に相応しい、お客様がご用意されたデザインをお菓子にプリントすることが可能なオリジナルのお菓子をご用意しております。

- オリジナルのロゴやマーク

- 「〇周年」「ありがとう」などの文字入れ

- お好きな写真

- etc…

鼓月の千寿せんべいは、入数を細かく3枚入~ご用意しているため、お配りする相手、予算に合わせてご注文いただける点も人気のポイントです。

ただし、オリジナル千寿せんべいはご注文からおよそ1ヵ月用意する時間をいただいているため、記念日などに間に合うようにご注意ください。

まとめ

最後に、このコラムでお伝えしたいことをまとめます。

- 記念品、ノベルティには好みの分かれにくいお菓子が好適

- オリジナルデザインやロゴが入ったものは思いがより伝わりやすく、印象に残る

- 費用の相場はあくまで目安のため、予算感に合わせて選ぶ

鼓月のオリジナルプレミアム千寿せんべいで唯一無二のお菓子の記念品を企画してみてはいかがでしょうか。

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

お取引先への挨拶に持参するお手土産についてのマナーやお菓子の選び方について解説

お取引先への挨拶に持参するお手土産についてのマナーやお菓子の選び方について解説

はじめに

これからお世話になるお取引先や、すでにお世話になっているお取引先、ご自分の会社でお世話になった部署などに持参するなど、ビジネスシーンにおいてお手土産を用意する機会はたくさんあると思います。

そのような仕事上の手土産で失敗したくはありませんね。さらに相手に好印象を持ってもらうためにはどのようなお手土産で何を選ぶか、こちらに書かれていることを参考にしていただければ幸いです。

手土産を選ぶ時のポイント

お仕事場への手土産となると、年齢性別色んな方がいらっしゃいます。その中で好みが分かれにくいお菓子は、手土産として最適でしょう。さらに切り分ける必要があるものより、個包装されていてすぐに分けられるものが良いでしょう。

お持ちした日にお休みの方やすぐに手を付けられない方もいらっしゃるでしょうから、常温で比較的日持ちのするお菓子が良いでしょう。

手土産の相場やマナーについて

まずは個数について、規模にもよりますが、お相手の会社の方全員に食べていただくことは難しいので、せめて関係の部署の方だけでも人数を把握し、それに合わせて準備しましょう。

予算については、一般的に3,000円~5,000円が相場と言われています。ただし人数によって変わるので、あくまで目安としてとらえておくと良いでしょう。

高すぎても相手が恐縮してしまう可能性があるため、相場を抑えつつ適切な値段を見極めましょう。

渡す際のマナーについて

手土産を持参する際、紙袋などに入れて持って行くケースが多いですが、渡す時には一度袋から出して、箱のデザインが相手から見て正面になるように渡すようにしましょう。

ただし、渡す場所が屋外である場合や相手が持ち帰る必要がある場合は袋がないと持ち帰る際に不便な思いをさせてしまうので、「袋のまま失礼いたします」など一言声をかけると相手への配慮が感じられます。

また、昨今では謙遜のし過ぎも良くないとされています。「つまらない物ですが」ではなく「お口に合えば幸いです」などとお伝えして渡しましょう。

鼓月のお菓子がオススメな理由

- 職人が手掛ける上質な和菓子

- 個包装

- 常温保存可能

職人が手掛ける上質な和菓子

鼓月の人気No1銘菓と言えば千寿せんべい。1960年代初頭に作られ、当時では珍しいヴァッフェルのお菓子、それが鼓月の元祖・千寿せんべいです。京菓子の伝統と洋菓子のエッセンスを取り入れ今に至るまで受け継がれている鼓月のロングセラーです。千寿せんべいをはじめ、鼓月の和菓子は京菓子職人の手と目によって唯一無二の格別な美味しさをおとどけしております。

素材や配合、くちどけ、食感など様々な角度で吟味された本格和菓子は、もらった先方の幸せなひと時を生み出します。

また、鼓月のお菓子は日持ちが長いものも多く、その点でも贈り物として最適です。鼓月のお菓子で喜ばれるお手土産を選んでみてください。

個包装

鼓月のお菓子はほとんどが個包装されており、多数の方へお配りするのに最適です。先にものべているように、ここに配りやすく、配った後にそれぞれのタイミングで食べることができる個包装のお菓子が好まれます。

常温保存可能

鼓月のお菓子は常温保存可能なものが多く、先方にお渡しした後に、冷蔵庫などに入れて保管する必要がないため、どのようなシーンでもお使いいただけます。

お手土産にオススメの鼓月のお菓子

- プレミアム千寿せんべい

- 姫千寿せんべい

- 華

- 花洛

- 摘み果シリーズ

プレミアム千寿せんべいは鼓月一番人気の銘菓であり、6枚入りから60枚入りまで豊富な入数でご用意しております。こだわりぬいた食材や製法によって軽やかで溶けるような口ほどけを実現しました。老若男女、国内外問わず皆様にお楽しみいただけます。

「姫千寿せんべい」は千寿せんべいのおいしさをそのままに小さくかわいらしい一口サイズとなっております。女性やお子様も召し上がっていただきやすいので、女性社員の方が多い企業様にご持参する際にもおすすめです。

京菓子づくりの技に洋菓子の素材や製法を取り入れ、昭和36年当時京菓子の世界に衝撃をあたえた黄身餡の焼きまんじゅう。 創業以来長きにわたり、皆様にご愛顧いただいている鼓月の代表銘菓です。

レモン風味のパウンド生地にこし餡を包んだホイル焼きのお菓子です。 香り高く上品な、和と洋の調和をお楽しみください。和洋折衷だからこそ、緑茶や紅茶など様々なお飲物と一緒にお楽しみいただけます。

季節の果物を、小ぶりの焼き饅頭にしました。果肉たっぷりの特製あん使用し、果物の風味とジューシーさがたっぷり詰まっています。林檎、檸檬、葡萄、バナナ、白桃などがリリースされています。

まとめ

最後に、このコラムでお伝えしたいことをまとめます。

- ご挨拶のお手土産にはお菓子が好適

- 相場は3,000円~5,000円、ただし相手の人数によって変動

- 長年培われた本物の美味しさに加え、個包装で分けやすく、常温保存可能な鼓月のお菓子がご挨拶にはおすすめ

幅広い入数、価格帯の和菓子をご用意しております。ぜひご挨拶、ご商談の際にご利用ください。

和菓子選びには京菓子處鼓月を

鼓月は千寿せんべいや饅頭をはじめ、ひとくち和菓子や最中、そのほか季節に合わせた商品も取り扱っております。弔事や法要などのお供え物のほかにも、お礼や日常使いといったさまざまなシーンに合わせて、豊富なお菓子や詰め合わせをお選びいただけます。

贈り物の際には、用途に合わせたのし紙を無料でご用意しております。オンラインショップで商品のご注文と、のし紙の選択まで行っていただけるのでご活用ください。またワンランク上の風呂敷を用いたラッピングも行っております。

鼓月の商品は、お渡しするマナーにも安心でき、相手方にもきっとお喜びいただけます。鼓月の商品をぜひご検討いただけますと幸いです。

対象商品は、正午までのご注文で最短翌日お届け

対象商品は、正午までのご注文で最短翌日お届け

![姫千寿せんべい [有機抹茶] 12枚入](https://kogetsu-ec.com/img/senbei1.jpg)

![姫千寿せんべい [有機ほうじ茶] 12枚入](https://kogetsu-ec.com/img/top2020/item_hime_houji.png)

![姫千寿せんべい [木苺チョコ]3枚入~](https://kogetsu-ec.com/img/top2020/item_hime_kichigo2.jpg)

![姫千寿せんべい [さくら] 12枚入](https://kogetsu-ec.com/img/top2020/item_hime_sakura.jpg?2)